地図とコンパスを使って目の前に見える山の名前を調べたり(あの山な〜に?)、逆に地図にある山がどれかを探したり(この山ど〜れ?)することを山座同定と言います。お客様と山に登ると必ず山の名前を聞かれますし、見える全ての山を答えられるわけではないので山座同定はガイドとしては必須のスキルです。

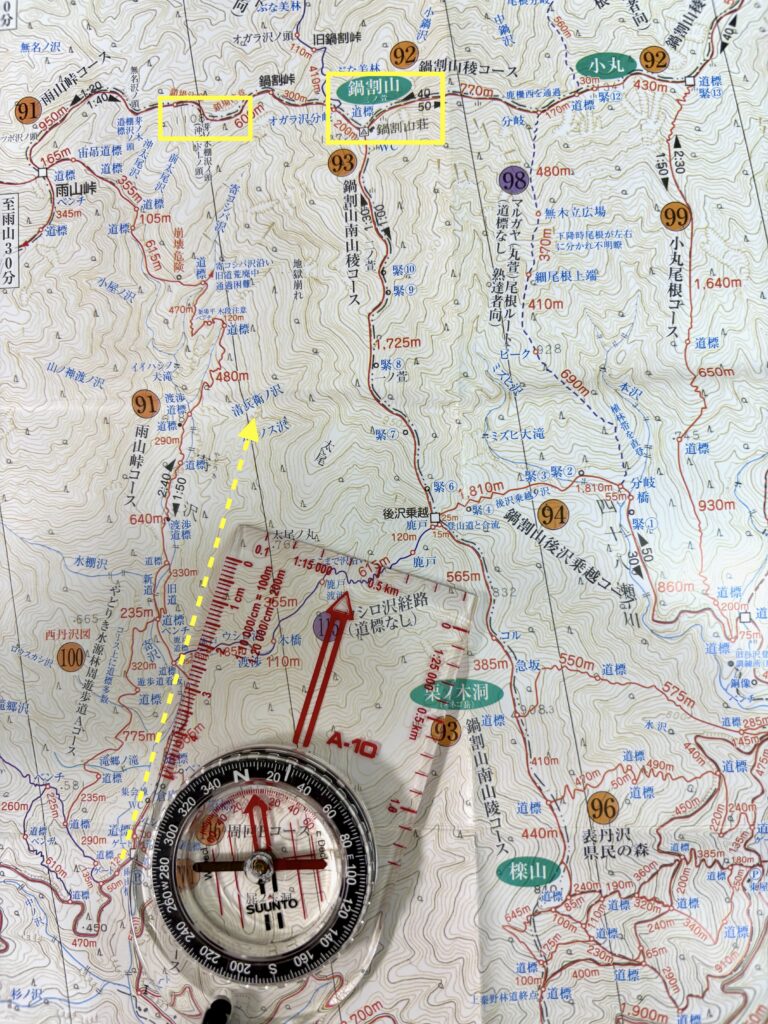

先日参加した読図の研修会の中で山座同定を行いました。その中でとても勉強になったことがあります。丹沢のある橋の上から見える山を調べるというお題を与えられました。参加者の多くは「鍋割山」。一方で、その隣にある「1108峰」だという人も。回答が2通りに分かれたのです。参加者は全員ガイド。山座同定はできて当たり前。それなのに答えが分かれ山座同定の難しさをあらためて実感しました。

あの山な〜に?の山座同定は、まず見える山に対してその方位角を可能な限り正確に調べる必要があります。4,5度ずれただけで地図と照合した時に隣の山が一致してしまいます。方位角を調べる際も、目標物の中心にコンパスを向けまっすぐに焦点を合わせる必要があります。加えていうなら、スマホなどの磁気を発生するものがポケットにあるだけで方位はずれます。こうした厳密な作業が必要なことを今回改めて知ることができました。

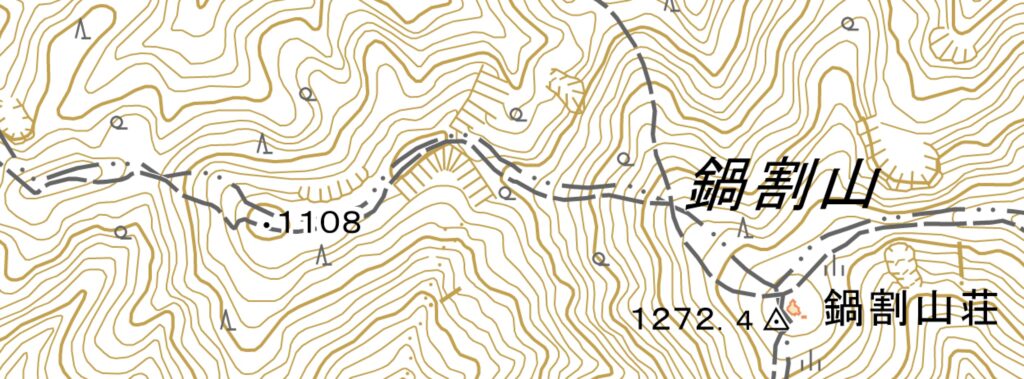

答えは「鍋割山」。ですが、1108峰だという判断したガイドもいたわけです。理由は上記のいずれかにより微妙な誤差が出たためと思われます。ただ、今回はそれで終わりませんでした。「山座同定をするときは、見える地形と地図の地形を見比べる」こと。たしかに、対象となるピーク(写真中央の尖ったピーク)の西側(左側)には標高差が大きいコルがあります。地形図と見比べると、鍋割山の西側は約150mの急な下降があり、1108峰につながっています。写真のピークが1108峰であれば、地形図とは一致しません。そう考えると、やはり鍋割山と判断するのが理にかなっていると思います。

-1-1024x632.jpg)

透明背景-1.png)